Kroniothermen

Am Fuße des Kronionhügels, in der Nähe des heutigen Eingangs zum archäologischen Gelände, befinden sich die sog. Kronionthermen - eine komplexe Anlage, die u.a. mit einer Pisina und Baderäumen ausgestattet ist (zur Funktion s.u. Berichte des Ausgrabungsleiters Prof. Ulrich Sinn).

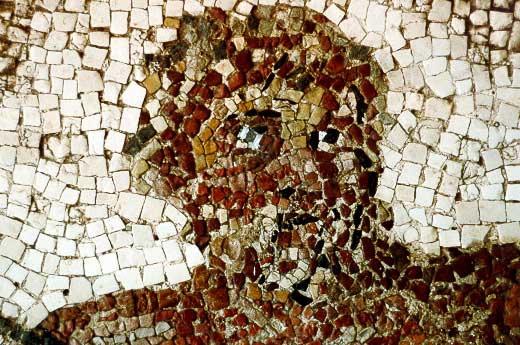

Die Peristylhallen des Schwimmbades schmückt ein geometrisches Muster aus Acht- und Vierecken. Der Rapport wird in der Mitte jeder Portikus durch ein rechteckiges Feld mit figürlicher Darstellung unterbrochen. Das "Emblema" der Westhalle zeigt einen Triton mit vier ihn flankierenden Hippokampen. Das 0.91 x 2.74m große Bild war nach Westen ausgerichtet, wo sich ursprünglich der repräsentative Eingang des Gebäudes befand. Das die Seewesen umgebende Wasser ist auf dem weißen Hintergrund durch wenige graue Linien angedeutet. Bei den Figuren dominieren Braun- und Grautöne. Im Gesicht des Tritons sind die Tessellae ganz ungleichmäßig geschnitten und auf impressionistische Weise aneinandergefügt.

Ungenauigkeiten bei der Wiedergabe der Figuren und des geometrischen Rahmens

lassen darauf schließen, daß der Mosaizist seine Vorlage nicht

richtig verstand bzw. zu schnell und ungenau arbeitete. Die Beine des

weitgehend menschlich gebildeten Tritons gehen ab den Knien in zwei spiralenförmig

eingedrehte Flossen über. Von der rechten Schwanzflosse ist nur der

Ansatz angegeben. An der linken Körperseite ist ihr Verlauf hingegen

nicht klar zu erkennen. Das Mäntelchen ist nicht, wie sonst üblich,

um den Oberarm gewunden, sondern unter die Achsel geklemmt. Die Farbe

der Zügel wechselt willkürlich von Dunkelbraun und Schwarz zu

Hellbraun. In seiner rechten Hand hält der Triton fälschlicherweise

nur von einem Hippokampen die Zügel. Auch im Rahmen lassen sich Unstimmigkeiten

feststellen: in einem rechteckigen Feld wurde ein Kreuz vergessen, die

gestreiften Bänder zwischen den Rechtecken sind unterschiedlich wiedergegeben

und die rote Linie des Mäanders ist einmal unterbrochen.

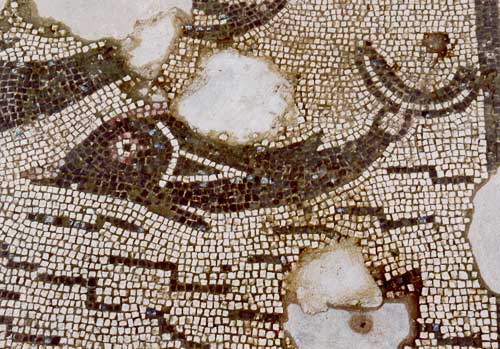

Im Süden der Thermenanlage fand man ein weiteres Mosaikbild mit einer

Nereide, die in Rückenansicht auf einem Seestier nach links reitet.

Das 1.02 x 2.76m große Feld war nach Süden orientiert, wo sich

allerdings keine Türöffnung befand. Bei der Auffindung war der

Kopf des Tieres noch erhalten, wie eine Schwarzweißaufnahme aus

dem letzten Jahrhundert zeigt. Im Nereidenmosaik dominieren Grün-,

Grau- und Brauntöne. Der Mantel ist durch gelbe Tessellae besonders

hervorgehoben. Der rahmende Hakenkreuzmäander ist etwas schmaler

und kleinteiliger als beim Tritonmosaik und umschließt Quadrate

statt liegender Rechtecke. Unterschiede bestehen auch bezüglich der

Wiedergabe der Figuren. Ganz anders sind beispielsweise die Schwanzflossen

des Seestieres und der Hippokampen gebildet. Bei dem Seestier ist die

Flosse sie mit zahlreichen Zacken versehen, bei den Hippokampen hingegen

einfach zweigeteilt. Die Plastizität ist auf unterschiedliche Weise

zum Ausdruck gebracht, so ist der helle, mittlere Abschnitt bei dem Seestier

abwechselnd hellblau, grün und weiß gestreift, bei den Hippokampen

nur in Grautönen angegeben. Auffallend ist weiterhin, daß die

Nereide mit ihrem Kopf fast an die innere Begrenzung des Rahmens stößt,

während der Triton kaum mehr als die Hälfte der ihm zur Verfügung

stehenden Bildhöhe in Anspruch nimmt.

All diese Unterschiede könnten ein Hinweis darauf

sein, daß hier zwei verschiedene Mosaizisten tätig waren.

Das später entstandene Schwarzweißmosaik mit den Delphinen

ist viel einfacher und gröber gearbeitet als die beiden anderen Mosaikbilder.

Der Rahmen besteht lediglich aus zwei blauen Streifen mit einem breiten,

weißen Band in der Mitte. Nur wenige Details in Rot und Weiß

beleben die dunkelblauen Delphinkörper. Die Wellen sind, anders als

beim Tritonmosaik, durch abgetreppte, blaue Streifen angedeutet.

BCH 113, 1989, 615ff. Abb. 66; BCH 114, 1990, 746 Abb. 56. 57; BCH 112,

1988, 632 Abb.38; ARepLond 1989-90, 30f. Abb. 22; U. Sinn, Meletemata

13. Achaia und Elis in der Antike. Akten des 1. Internationalen Symposiums

Athen, 19.-21. Mai 1989 (1991) 365ff.; Ders., Nikephoros 2, 1989, 273;

Ders., Nikephoros 5, 1992, 75ff.; P. Graef in: Die Baudenkmäler von

Olympia. Olympia II (1892) 181 Abb. 1 Taf. 106. 107; N. Yalouris, ADelt

22,1, 1967, Chron Taf. 148,1; Mallwitz a.O. (Startseite) 109; Ders., AW

19/2, 1988, 41; Hellenkemper Salies a.O. 267 Anm. 153; S. Gozlan, La Maison

du Triomphe de Neptune à Acholla, Botria-Tunisie (1992) 194f.;

Verf., Die kaiserzeitlichen Mosaiken in Olympia. Eine Bestandsaufnahme,

in: VI Coloquio internacional sobre Mosaico antiguo. Palencia-Mérida,

Octubre 1990 (1994) 135-147.

zurück zum Online-Artikel