Fische und Fischer

Der Fischfang spielt schon seit Jahrtausenden eine wichtige

Rolle für die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung im Mittelmeerraum.

In griechischer und römischer Zeit ernährte sich die ärmere

Bevölkerung von eingepökelten Fischen (hauptsächlich Thunfisch,

Makrelen, Sardellen und Sardinen). Frischfische konnten sich hingegen nur

wirtschaftlich besser gestellte Personen leisten. Großer Beliebtheit

erfreuten sich beispielsweise Meerbarben, Brassen, Zitterrochen und Muränen,

die zu relativ hohen Preisen auf dem Fischmarkt verkauft wurden.

Als Zeichen von Wohlstand und Überfluß hat man Fische gerne in

der Kleinkunst (hauptsächlich auf Ton- und Metallgefäßen)

und auf Mosaiken dargestellt. Fischmosaiken finden sich häufig in Speisezimmern

und spielen somit unmittelbar auf eine reich gedeckte Tafel an. Die dargestellten

Meerestiere erhalten eine intensive Leuchtkraft, wenn der Boden mit etwas

Wasser benetzt wird. So eignet sich die Mosaiktechnik besonders gut dazu,

die schillernde Farbigkeit ihrer Schuppen anzudeuten.

Auf Mosaiken findet sich keine Differenzierung zwischen lebenden Fischen,

die noch im Wasser schwimmen, und bereits getöteten, die zum Verzehr

gedacht sind (Abb. 1).

Die Mosaizisten waren immer bemüht, möglichst viele

Fischarten in einer Komposition darzustellen. Bei ihrer Arbeit griffen sie

wahrscheinlich auf illustrierte Bücher als Vorlagen zurück. In

der römischen Kaiserzeit existierten nachweislich schriftliche Abhandlungen

über die Fische des Mittelmeeres. Es gab sog. Halieutica, Bücher

über das Fischen. In diesen Büchern fanden sich u.a. ichthyologische

Beobachtungen, Untersuchungen über die Verhaltensweisen der verschiedenen

Fischarten, die für die Fischer von Relevanz waren (z.B. Informationen

über Eßgewohnheiten, Laichzeit etc.).

Illustrationen verschiedener Fischarten fanden sich wohl auch in pharmakologischen

Traktaten und Kochbüchern.

Über Heilmittel, die aus

eingelegten, gekochten oder rohen Fischen bestanden, berichtet ausführlich

Plinius d.Ä. (24-79 n. Chr.). Demnach war der Oktopus als Mittel, das

angeblich den Geschlechtstrieb steigerte, hoch geschätzt. Auch andere

Fische dienten als Aphrodisiakum. Die Leber des Zitterrochen galt hingegen

als lusthemmend für Männer und als geburtshelfend für Frauen.

Von in Wein eingelegten Barben erhoffte man sich empfängnisverhütende

Wirkung. Fischgalle wurde in der Augenheilkunde eingesetzt, während

die elektrischen Schläge eines lebenden Zitterrochens als Mittel gegen

Kopfschmerzen galten.

Vollständig erhalten ist das Kochbuch des Apicius "De re coquinaria",

der im 1.Jh.n.Chr. in Rom lebte, und zahlreiche Rezepte für Feinschmecker

verfaßte. Seine Gerichte können aufgrund der genauen Angaben

auch heute noch zubereitet werden. Apicius nennt u.a. einige Speisen mit

Languste, Zitterrochen, Tintenfisch, Oktopus, Muräne, Aal und Zahnbrasse.

Im religiösen Kult spielten Fische in griechisch-römischer Zeit

keine herausragende Rolle. Weitaus bedeutender war der Delphin, der als

heiliges Tier verehrt wurde und nicht gejagt werden durfte.

Fischer gehörten in antiker Zeit zu den Ärmsten der Bevölkerung.

Ihre äußere Erscheinung war geprägt von Ponos (Mühsal)

und Penia (Armut). In hellenistischen Schriftquellen werden sie als

alte Männer geschildert, die harte Arbeit verrichten müssen.

Die erhaltenen Fischerstatuen zeigen meistens ungepflegte Menschen mit einem

primitiven und dummen Gesichtausdruck. Fischer tragen in der Regel einen

einfachen Kittel aus Fell oder weichem Stoff, der auf der linken Schulter

zusammengebunden ist (Exomis, Chiton heteromaschalos), und eine konisch

geformte Kappe aus Filz (Pilos, Pilleus) oder einen Sonnenhut mit Krempe

(Petasos).

Platon (427-347 v.Chr.), Aelian und Oppian (römische Schriftsteller

des 2. Jhs. n.Chr.) schildern ausführlich die Fangtechniken der Fischer.

Demnach gab es vier verschiedene Methoden: mit dem Netz (diktyeia, bolos

oder sarene), mit dem Stab (kontosis), mit der Fischreuse (kyrteia) und

mit dem Angelhaken (angistreia).

Aelian verfaßte sein Werk "De natura animalium" um 200 n.Chr. Ihm

zufolge bringt das Fischen mit dem Netz Wohlstand, denn es gehen "zahlreiche

und verschiedene Fische ins Netz". Es werden allerdings eine Reihe von Geräten

benötigt, die ein gewisses Ausgangskapital erfordern. Das Fischnetz

wurde von einem oder zwei Booten ins Wasser gelassen.

Bisher hat sich in Griechenland kein Mosaik mit einer entsprechenden Darstellung

gefunden. Zahlreiche Beispiele lassen sich hingegen in Nordafrika nachweisen.

Nach Aelian ist das Fischen mit Stock, Speer, Dreizack oder mehrzinkiger

Harpune die männlichste und mutigste Fangmethode. Der Jäger benötigt

körperliche Kraft, um die Tiere, meistens Oktopus oder Thunfisch, zu

erlegen.

In Griechenland gibt es mehrere Darstellungen von Fischern auf Mosaiken,

die mit Dreizack oder Harpune auf Jagd gehen. Sie stehen entweder auf einem

Felsen oder befinden sich in einem kleinen Boot.

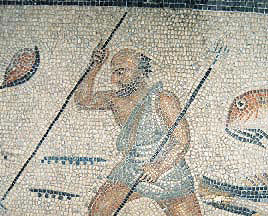

Ein Mosaik aus Kos zeigt einen kahlköpfigen Mann, der mit Exomis bekleidet,

in Ausfallstellung auf einem Felsen steht und mit einer fünfzackigen

Harpune auf einen großen Pfeihecht (Sphyraena, Barrakuda) einsticht.

Eine zweite Harpune hat er nach oben gerichtet. Zwischen seinen Beinen befindet

sich ein Korb zum Verwahren der erlegten Fische.

Verschiedenartige Seetiere füllen das Bildfeld aus: ein

Dentex (1), zwei Rote Meerbarben (5,9), vier Lippfische (2,4,7,8) und ein

Zahnbrassen (6).

Die Komposition weist die typischen Merkmale aller Fischmosaiken

in Griechenland auf: die Fische sind großzügig über die

Fläche verteilt, wobei auf perspektivische Mittel (Verkürzungen

oder Überschneidungen) verzichtet wurde. Lediglich dunkle Schattenlinien

an ihrer unteren Körperkontur deuten eine räumliche Tiefe an.

Im Verhältnis zur menschlichen Figur sind die Fische viel zu groß

dargestellt.

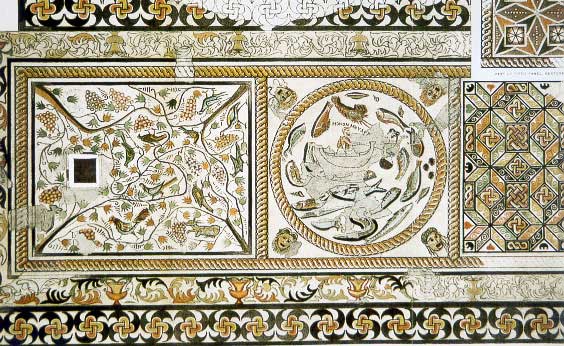

Von der Insel Mytilene stammt ein Mosaikbild mit zwei Fischern,

die in einem Boot sitzen. Hinten rudert ein Junge, der mit einem braunen

Kittel bekleidet ist. Ein bärtiger Mann im vorderen Bereich des Bootes

ist gerade im Begriff, einen großen Oktopus mit seinem Dreizack zu

erlegen. Er trägt ein grünes Gewand mit kurzen Ärmeln. Ein

senkrecht nach oben weisender "Knoten" auf dem Rücken beider Figuren

könnte ein Hinweis darauf sein, daß sie über das Unterkleid

(Tunica) als Wetterschutz zusätzlich ein großes Tuch (Focale)

gebunden haben.

Der Mosaizist hat insgesamt dreizehn Fische und zwei Muscheln

dargestellt: Roter Meerbarbe (1), Zackenbarsch (2), Schriftbarsch (3), Goldmeeräsche

(4), Hornhecht (5), Krake (6), Meerbrassen (7), Aal (8), Wolfsbarsch (9),

Meerbrassen (10), Tintenfisch (11), Roter Meerbarbe (12) und Lippfisch (13).

Auch in diesem Fall wird den Meeresbewohnern auf dem Mosaik

viel mehr Platz als den Fischern eingeräumt. Der Zahnbrassen (9) wirkt

durch sein geöffnetes Maul sogar etwas bedrohlich für die kleinen

Menschenfiguren.

Die Fische sind übersichtlich in parallelen Reihen übereinander

angeordnet. Überschneidungen treten nur in zwei Fällen auf (Oktopus

und Meerbrassen; Aal und Tintenfisch).

Aelian nennt als drittes Fischergerät die sog. Kyrte.

Es handelt sich um eine geflochtene Fischreuse, die die Form eines Korbes,

eine Hutes oder einer Flasche haben kann. Nach Aelian benötigt man

für diese Fangtechnik sehr viel Kraft und Geschicklichkeit. Aus diesem

Grund erscheint ihm der Gebrauch von Kyrten äußerst unpassend

für einen freien Mann.

Auf einem Mosaik aus Melos ist möglicherweise ein Fischer mit einer

Kyrte dargestellt. Das Paviment ist heute zugeschüttet und deswegen

unzugänglich. Eine farbige Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert macht

deutlich, daß große Partien der Fischerszene schon kurz nach

der Ausgrabung fehlten. Das Boot und sechs Meerestiere mußten ergänzt

werden.

Im Zentrum des Bildes befindet sich ein bärtiger Fischer

in einem kleinen Boot. Er trägt eine auf der Schulter verknotete Exomis

und einen flachen Hut. Die Fische sind kreisförmig um die menschliche

Gestalt angeordnet, wobei ihre Bauchkontur immer auf den Flechtbandrahmen

des Mosaikbildes ausgerichtet ist.

Einzigartig ist die Beischrift über dem Kopf des Fischers und die Darstellung

eines flaschenartigen Gegenstandes, der an einem langen Stock von ihm ins

Wasser gehalten wird.

Bei dem kugeligen Gegenstand könnte es sich um eine Reuse

in Flaschenform handeln. Über das Material (Glas?) und den Inhalt (Rotwein?)

der Flasche kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings nur spekuliert

werden.

In der Antike war die aus Rohr oder Draht geflochtene Kyrte ein vielbenutztes

Gerät. Für Glasflaschen ist eine vergleichbare Nutzung hingegen

nicht überliefert. Es existieren jedoch neuzeitliche Beispiele von

sog. Phialen und Karaffen, die beweisen, daß Glasgefäße

durchaus zum Fischen verwendet werden können. In die Flasche wird ein

Stück Brot oder Mist als Köder hineingesteckt. Der Boden besitzt

eine runde Öffnung, durch die kleine Fische wie beispielsweise Gründlinge

und Goldstrieme schwimmen sollen. Sie sind dann in der Flasche gefangen.

Der oberen, vorher verschlossenen Öffnung werden sie schließlich

entnommen.

Vielleicht gibt der runde Gegenstand auf dem Mosaik von Melos eine derartige

Angelflasche wieder. Diese Annahme wird durch Darstellungen auf nordafrikanischen

Mosaiken bekräftigt, auf denen flaschenförmige Kyrten dargestellt

sind.

Das Bild könnte demnach als Genreszene gedeutet und die Beischrift

mit " bloß kein Wasser (fangen)" übersetzt werden.

Als letzte Methode nennt Aelian das Angeln mit Rute und Schnur. Seiner Meinung

nach eignet es sich am besten für freie Männer.

Aus Thessaloniki stammt ein kleines Bildfeld mit einer Fischerszene. Ein

junger Mann sitzt allein auf einem Felsen am Meeresufer. In seiner Rechten

erkennt man noch den Rest einer Angelrute. Er trägt die typische Kluft

seines Berufsstandes: die Exomis und einen breitrandigen Strohhut. Im Wasser

vor ihm befinden sich zwei unterschiedlich gebildete Fische (vielleicht

Goldbrassen und Zackenbarsch).

Parallelen zu dieser Darstellung finden sich in besonders

großer Zahl in Nordafrika, doch sind die Fischer dann meistens Bestandteil

einer größeren, mehrfigurigen Komposition.

Im Hafenviertel von Kos wurde ein weiteres Mosaikbild mit einem frontal

stehenden Angler ausgegraben. Es handelt sich um einen pausbäckigen

Jüngling mit kurzen dunklen Haaren, der mit einer gegürteten Tunica

und einer spitz zulaufenden Mütze (Pilos) bekleidet ist. In der Linken

hält er einen kleinen Korb und in der Rechten eine Angel, an die bereits

ein Fisch angebissen hat.

Vierzehn Seewesen sind bogenförmig um ihn angeordnet:

Roter Meerbarbe (1), Muscheln (2,5,7,10), Zackenbarsch (4), Lippfische (6,8,11,14),

Wolfsbarsch oder Meeräsche (9), Goldbrassen (12) und Kleiner Bärenkrebs

(13). Wie bei den übrigen, hier behandelten Fischmosaiken sind durchgehend

eßbare Fische dargestellt.

In unserer Untersuchung fiel immer wieder auf, daß die

Meerestiere im Verhältnis zu den menschlichen Figuren übertrieben

groß dargestellt sind. Vermutlich greifen hier die römischen

Künstler auf das Mittel der Bedeutungsgröße zurück.

Die dargestellten Fische galten als Xenia (Gastgeschenke, die Reichtum

und Tafelluxus zum Ausdruck bringen). Für den antiken Betrachter waren

sie deshalb wichtiger und interessanter als die Fischer.

Hinzu kommt, daß stets möglichst viele Fischarten in einem Mosaikbild

vereint werden sollten. Die Kompositionen spiegeln somit den Reichtum und

die Vielfalt der Meeresfauna wieder. Die Mosaizisten konnten Unterschiede

in der Schuppen- und Flossenbildung nur herausarbeiten, wenn sie für

die Fische ein vorgegebenes Mindestformat wählten. Die relativ grob

zugeschnittenen Steinwürfel, die in römischer Zeit verwendet wurden

(0.5-1.5cm Kantenlänge), hätten eine kleinere und differenziertere

Wiedergabe nicht zugelassen.

Auf den bisher bekannten Fischmosaiken in Griechenland wird die Rolle der

menschlichen Gestalten durch ihre zentrale Lage im Bildfeld hervorgehoben.

Der Anblick von Fischern in Aktion hat beim antiken Betrachter vermutlich

verschiedene Assoziationen und Gedanken hervorgerufen.

Die Fischerfiguren verkörpern die Welt des einfachen Landmenschen,

der in unmittelbarem Kontakt zur Natur steht. In einigen Bildern ist der

entscheidende Moment des Fangs festgehalten, der aber nicht als dramatischer

oder brutaler Eingriff des Menschen in den maritimen Bereich empfunden wird.

Mensch und Meeresfauna bilden keine feindlichen Gegenpole, sondern sind

harmonisch miteinander verbunden. Dadurch gewinnen die Szenen einen idyllischen

Charakter - ganz in der Tradition bukolischer Idealvorstellungen hellenistischer

Zeit.

Das künstlerische Medium bietet weiterhin die Möglichkeit, die

in der zeitgenössischen Literatur beschriebenen Fischfangmethoden eingängig

darzulegen. Der Betrachter der Fischerbilder begreift sofort, welche Fähigkeiten

bei den verschiedenen Techniken erforderlich sind, nämlich männliche

Kraft und Geschicklichkeit beim Zustechen mit der Harpune (Abb. 2. 9), Ruhe

und Geduld hingegen beim Angeln (Abb. 13. 14).

Vielleicht sollte in den Mosaikbildern auch indirekt darauf hingewiesen

werden, daß der Besitzer des Hauses über eine große Anzahl

von Untergebenen verfügt, zu denen natürlich auch Fischer gehören.

Die Versorgung mit Frischfischen ist damit für ihn und seine Gäste

gesichert.

In der römischen Kunst können Fischer in allen Altersstufen auftreten.

Bei unseren Beispielen ist nur der Fischer auf dem Mosaik von Kos durch

Glatze und scharfkantige Gesichtszüge eindeutig als älterer Mann

charakterisiert (Abb. 4). In Mytilene und Melos tragen die Fischer einen

Vollbart und scheinen eher mittleren Alters zu sein (Abb. 9). Im Gegensatz

dazu wirken die Angler auf den Mosaiken in Thessaloniki und Kos sehr jugendlich

(Abb. 13. 14).

Das Alter der Fischer steht sicher nicht im Zusammenhang mit der dargestellten

Fangtechnik, wie Beispiele außerhalb Griechenlands belegen.

Die in Griechenland gefundenen Mosaikbilder mit Fischerszenen sind relativ

klein. Sie überschreiten in keinem Fall die Größe von vier

Quadratmetern. Den Kompositionen fehlt die Vielfalt und Originalität

ihrer nordafrikanischen Gegenstücke. Die Szenen sind leicht zu überschauen.

Wie sich bei unserer Untersuchung gezeigt hat, ist in der Regel nur ein

einzelner Fischer dargestellt (Ausnahme in Mytilene), der von diversen Seewesen

gerahmt wird. Dieses Phänomen läßt sich nicht auf das Unvermögen

der griechischen Mosaizisten zurückführen, sondern hängt

wohl hauptsächlich mit der in Griechenland vorherrschenden Vorliebe

für kleinere Bildfelder zusammen.

Die meisten Orte, in denen Fisch- und Fischermosaiken gefunden wurden, liegen

in der Nähe des Meeres, haben also einen engen Bezug zum Fischfang

(Kos, Mytilene, Melos und Thessaloniki). Die Pavimente schmückten entweder

Speiseräume oder Portiken. Größe und Raumaufteilung der

zugehörigen Gebäude lassen darauf schließen, daß sie

vorwiegend privaten Charakter hatten. Das Haus einer Fischergilde konnte

nicht nachgewiesen werden.

R.D. De Puma, The Roman Fish Mosaic (Ph.D. Microfilm, Bryn Mawr College

1969).

C. Belz, Marine Genre Mosaic Pavements of Roman North Africa (Ph.D. Microfilm,

University of California Los Angeles 1978).

P.G.P. Meyboom, I mosaici pompeiani con figure di pesci, MededRom 39,

1977, 49ff.

G. Gullini, I Mosaici di Palestrina (1956) Taf. 2. 6-12.

Pompei, Pitture e Mosaici V. Istituto della Enciclopedia Italiana. Fondata

da Giovanni Treccani (1994) 107 Abb. 30 (Pompeji, Casa del Fauno).

L. Foucher, Inventaire des mosaïques, feuille no. 57 de l'Atlas archéologique:

Sousse (1960).

L. Schneider, Die Domäne als Weltbild (1983) 58.

Verf., Fisch und Fischer, in: AntikeWelt 2003/3, 273-278.

Verf., Représentations de pêcheurs sur des mosaïques

en Grèce, in: Akten des 7. Internationalen Mosaikkongresses in

Tunis, 3.-8.10.1994 (2000) 69-79.

Argos: P. Assimakopoulou-Atzaka, Syntagma ton palaiochristianikon psephidoton

dapedon tes Ellados II (1987) 53ff. Taf. 35,1.

Mytilene: I. Tsirivakos, ADelt 30,2, 1975, Chron 314 Taf. 218.219.

Platon, Sophistes 220f.

Aelian, Natura Animalium 12,43

Oppian, Halieutica 3,341ff.

C. Plinius Secundus d.Ä., Naturkunde, Lateinisch-Deutsch. Buch IX.

Zoologie: Wassertiere (1979); Buch XXXII, Medizin und Pharmakologie: Heilmittel

aus dem Wasser. Herausgegeben und übersetzt von R. König u.a.

(1995) Register s.v. Fisch.

H.P. Laubscher, Fischer und Landleute (1982).

E. Bayer, Fischerbilder in der hellenistischen Plastik (1983).

N. Himmelmann, Über Hirten-Genre in der antiken Kunst (1980) 88f.

E. Pochmarski, Gymnasium 92, 1985, 259.

Reallexikon für Antike und Christentum VII (1969) 987f. s.v. Fisch

(J. Engemann).

O. Keller, Die Antike Tierwelt II. Vögel, Reptilien, Fische, Insekten

u.a. (1913) 328ff.

D. Bohlen, Die Bedeutung der Fischerei für die antike Wirtschaft

(1937).

Das Kochbuch der Römer. Rezepte aus der "Kochkunst" des Apicius.

Eingeleitet, übersetzt und erläutert von E. Alföldi-Rosenbaum

(1970) 93ff.

Das römische Kochbuch des Apicius. Vollständige zweisprachige

Ausgabe. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von R. Maier (1991)

146ff.

Kochen wie die alten Römer. 200 Rezepte nach Apicius für die

heutige Küche umgesetzt von H.-P. von Peschke und W. Feldmann (1995)

49ff.

Abb. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 15 (Verf.);

Abb. 11. 12 (Bosanquet, JHS 18, 1898); Abb. 14 (Norbert Franken)

Bei der Analyse der Fischdarstellungen war mir Dr.

Klaus Busse (Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig in

Bonn) eine große Hilfe, dem ich hiermit herzlich danken möchte.

Für ihre vielseitige Unterstützung bin ich weiterhin A. Archontidou-Argyri,

L. De Matteis, A. Dreliossi, D. Grammenos, Ph. Pachyjanni-Kaloudi, E. Waywell,

Ch. Williams und I. Vokotopoulou verpflichtet.